トランシットの使い方

トランシットの概要

監督が教える工具の使い方>計測、測定工具>トランシットの使い方

トランシットとは、ある基準点からのX軸とY軸の角度をかなり正確に表示してくれたり、高さをmm単位で計測(けいそく)できる様々な能力を持った機械のことです。

3分で読み終えるのでぜひ最後まで見てマスターしていってください。

最初の工程の三脚(さんきゃく)の設置方法とトランシットの水平の出し方、セッティング方法を解説してから後半の方で使い方を紹介します。

スポンサードリンク

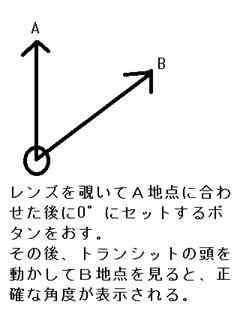

簡単に言うと、

Aという地点を0°にセットして

Bという地点を見ると

Aからどれくらいの角度になっているかを

かなり正確に教えてくれる機械です。

他には、

道路とかでこれを使ってレンズを覗(のぞ)いて高さの書かれた木の棒を持った人を見るという作業をやっている人がいますが、

日曜大工で使うことはまず100%ないのでこのページは工事関係者のみが見る感じになると思います。

スポンサードリンク

トランシットの設置の仕方

使用方法はあとで解説するので、まずは設置の方法を教えます。1.三脚をある定点の上らへんにセットします。

三脚の台座らへんが水平になるようにセッティングすると、あとのセッティングが楽になります。

私の場合は地面にセットする定点のマークをマーキングしておいたのでそれに合わせました。

一番最初にぴったり中心を合わせるのはまず不可能なので、大体の位置でセットする。

2.トランシットの側面のレンズを覗くと、真下が見えるので、それが下の中心に一致するように調整する。

ある程度のズレは三脚とトランシットの間を動かすことで調整できるが、ズレが大きい場合は三脚ごとまた動かさないといけない。

トランシットを逆さにすると、真下を見るためのレンズがある。

レンズ越しに○が表示されて中心を合わせる目印があるのでそれを真下の養生テープの中心に合わせる。

スポンサードリンク

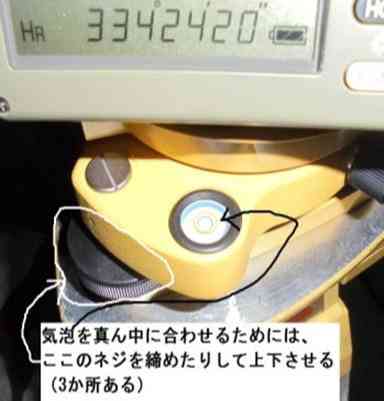

3.中心を合わせたらトランシットの水平を出していく作業に入る。

まずはトランシットの下の方にある気泡を真ん中にセッティングする作業をする。

台座の3つの大きめのネジを締めたりすると各点の高さが上下するので、それで気泡を真ん中に合わせる。

ただし、この気泡は「だいたいの水平をセットする」という効果なので、このあとの次工程でさらに水平を合わせるための作業をしていくことになる。

4.気泡を真ん中にして大体の位置をセットしたら、正面と左右に存在する水平器を真ん中になるようにまた3か所のネジを締めて調整する。

ここの2つの水平器は真ん中に気泡を移動させるやつよりすごい精度がいいので、こちらを正確に合わせることで水平が確定する。

この2つが水平の中でも一番重要。

水平を出せたら、このトランシットを回転させてみて、また水平器を見ると、水平がずれることが多々あるので、それもチェックしてまた水平を出してそれでOK。

スポンサードリンク

5.水平が決まったら、覗くレンズの上にボタンがあって、それを押すと赤外線レーザーが出る。

レンズを覗きながらその赤外線レーザーがセットすべきところに重なっているか確認する。

最初に見せたA地点のところに赤外線レーザーがちゃんと当たっているか。

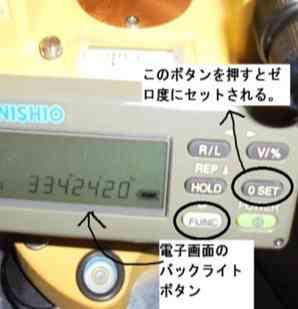

A地点に赤外線がかかっていることを望遠レンズを覗いて確認できたら、「0SET」のボタンを押し、そこを0度の基準にする。

6.次にB地点を見ると、A地点からどれだけの角度があるのか画面に分秒表示される。

私の場合は図面にA地点から5.3°の位置にBのパーツをとりつけてね、という指示があったので、

まずは5.3°を分秒表記5°18’00”に直し、

トランシットをA地点に合わせて0°00’00”にし、そこからトランシットの画面が5°18’00”になる点を確認して、赤外線が当たっている場所を石筆でマーキングしました。

スポンサードリンク

一般的な使用方法と注意点

大体、みなさんのイメージだとこういうやつだと思います。

これは本来はオートレベルという計測道具(けいそくどうぐ)を使って行う内容ですが、トランシットにもオートレベルの機能が備わっているのでトランシットでやる場合も多いです。

以後、オートレベルという名でやっていきます。

場所によって基準点というものがあって、

正確にその場所の地面の高さ(海抜:かいばつ、海からの陸の高さ)が記載されているポイントがあるので、それをベースに地面の高さを確認していきます。

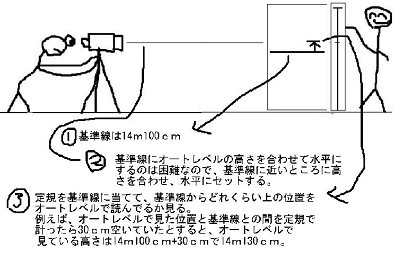

ある基準点で地面の高さが海抜14m100cmだった。

ぴったりオートレベルで14m100cmを見ることは三脚の高さをその高さに合わせないといけず、不可能に近いので基準線に定規を当て基準線からどれだけ離れているかを見ます。

スポンサードリンク

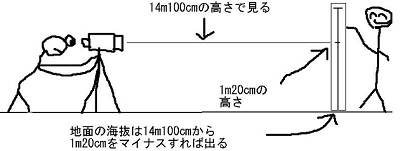

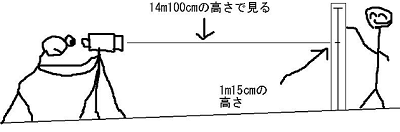

つまり以下のようになります。

1.まず基準線14m100cmがあるとします。

2.基準線の高さの大体近くになるように三脚とオートレベルを水平にセッティングします。

3.定規を基準線に当てて、オートレベルの水平の位置からどれだけ離れているか見ます。

例えば、オートレベルで見た位置と基準線の間が30cm上に離れていたとすると、オートレベルで見ている水平の位置は14m100cm+30cmで、

14m130cmの位置を見ていることになる。

ここから説明で難しくならないように、

偶然14m100cmの基準線に高さを合わせることができたとして話を進めます。

4.下の画像のようにその水平を保ったままの状態で

遠くで定規を地面につけている人のメモリを読む。

例えば、メモリで読んでいるところが1m20cmだとする。

オートレベルの目線の位置は海抜14m100cmで

定規の読んでいる高さをマイナスすると、定規を立てている地面の海抜がわかる。

つまり、14m100cmマイナス1m20cmで13m80cmとなる。

5.同じ要領で海抜の違う(地面の高さが違う)場所を覗くと、地面の高さの違う分だけ定規の読む位置が変わるので、それで地面の高さの違いが判る。

望遠鏡みたいなレンズで覗いているので、

1mm単位まで正確に地面の高さを確認できる。

これが一般的なトランシットの使い方ではないでしょうか。

しかし、トランシットの本来の使用用途というか本領発揮というのは、角度を正確に見れることにあります。

上の作業はオートレベルでも可能なのです。

スポンサードリンク

角度を見る時の使用方法と注意点

トランシットを使用するには、まず使用する人も角度の表記について理解をしないといけません。角度は小学生から大学生になるまでに全て「度数 °」表記をつかっていたと思います。

角度には度数表記の他に「分秒(ふんびょう)表記」というものが存在します。

分秒表記は小数点以下の角度を表すときに使われる角度の表記方法です。

そして、トランシットでは度数表記ではなく、分秒表記でしか角度が出てきません。

スポンサードリンク

実際に画像をみてもらおう!

147°58’10”という表示になっています。

読み方は、147ど58ぷん10びょう、という角度です。

小数点以下が58分10秒という謎の角度の表記になっていますね。

これは通常の度数表記だと、147.9694°という表記になります。

147.9694° = 147°58’10”

ということです。

それでは分と秒について説明します。

時間の単位ではなく、角度の単位としての分は、1度の60分の1の角度になります。

そして、1分のさらに60分の1が1秒になります。

秒に関しては1°を3600等分したうちの1つということになりますね。

つまり、

1分=1/60°

1秒=1/3600°

というわけです。

トランシットではその1°を3600等分した途方もなく細かい秒の数値まで角度を正確に表示してくれます。

次は換算の仕方です。

さっきの例でいくと、

147.9694° = 147°58’10”

でしたよね。

まずは147.9694°を分秒表記に換算します。

整数の部分はそのまま147ですね。

残りの0.9694°を換算することになります。

まず分の60をかけます。

0.9694×60=58.164

この整数部分の58が分になります。

さらに残った少数点以下の0.164に秒の60をかけます。

0.164×60=9.84

これの整数部分を取って9.8が秒になります。

小数点の影響で9.8秒になっていますが、ちゃんと計算すれば10秒になります。

よって、

147°58’10”となります。

この60をかけるというのは何をやっているかと言うと、以下のことを簡略化してやっているということです。

1°が分60個分なら、0.9694°は分何個分になる?

これを比にします。

1:60=0.9694:α

比は外側と外側、内側と内側をかけ算したものがイコールになるのは小学生か中学生かで習ってますよね。

すると、α×1=60×0.9694で、α=58.164

0.9694°は分に直すと58.164分になる、ということになりますね。

さらに

1分が秒60個分なら、0.164分は秒何個分になる?

これを比にします。

1:60=0.164:α

α×1=60×0.164

α=9.84

逆に度数に戻すときは、147°58’10”の58は60倍されてその数値に、10は3600倍されてその数値になっているので、もとに戻してあげればいいだけです。

以下の3つを足すだけですね。

147°

58÷60=0.96666666

10÷3600=0.0027777777

よって、147+0.966666+0.00277777=147.96944444°です。

これで分秒表記の話を終わります。

で、これを知ってるのが前提でトランシットの使い方をやっと教えることができます。

物を作る時の設計図(図面)には度数表記しかされていないのでこれを分秒表記に自分で換算して、

その分秒に合うように現場でトランシットの数値を見ながら正しい位置を石筆とかで書き込みます。

購入方法と値段

値段は三脚とトランシットのセットで20万~30万円くらいする高価な機材です。さらには定期的にメンテナンス(校正)が必要なものでもあるので、自分で所有して自分でメンテナンスをするよりも、必要なときに数日間だけリース会社から借りるという場合の方が現場では多いと思います。

年間を通して毎日使う仕事なら購入した方が安上がりになると思いますが、物の配置の割り付けだとかに使用する場合、2日間くらいで一度マーキングを行ってしまえば、あと4か月とかは使わないと思うのでそれだったら借りた方がよさそうです。

スポンサードリンク

「計測、測定工具」のページに戻る。

バナースペース

スポンサードリンク

独立切子士として

切子の工房を立ち上げました。

切子工房 箴光(しんこう)

転職したとはいえ、工事現場で工具の使い方を学んだ経験は江戸切子を作る際にとても役に立っています。

2位 石筆

3位 コンベックス(メジャー)

4位 水平器

5位 シャコマン

独立切子士として

切子の工房を立ち上げました。

切子工房 箴光(しんこう)

転職したとはいえ、工事現場で工具の使い方を学んだ経験は江戸切子を作る際にとても役に立っています。

私が選ぶ、便利な工具ランキング

1位 ラチェットレンチ2位 石筆

3位 コンベックス(メジャー)

4位 水平器

5位 シャコマン